|

中国能源资讯

|

中国能源资讯

|

中国能源资讯

|

中国能源资讯

来源:国际能源网

时间:2025-07-24

7月22日,从中核集团获悉,注册资本高达150亿元的可控核聚变领域的“巨头”——中国聚变能源有限公司(以下简称“中国聚变公司”)正式在上海挂牌成立。上海市委副书记、市长龚正正式为其揭牌。

图片来源 中核集团

中国聚变公司的股东们都有谁?

国际能源网从《中国核电关于参股中国聚变能源有限公司暨关联交易的公告》内容获悉,聚变公司目前为中核集团全资子公司,本次交易将由中核集团、中国核电、昆仑资本、上海聚变、国绿基金、浙能电力及四川聚变以 1.0019 元/注册资本的价格共同向聚变公司投资约1,149,157.48 万元,认购聚变公司新增注册资本 1,146,927.00 万元。

公告明确,各方同意,本次增资以 2024 年 10 月 31 日为评估基准日(以下简称评估基准日),根据上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》[信资评报字(2024)第 A10099 号],丙方截至评估基准日的净资产评估值为人民币813,251,121.11 元。各方根据上述评估结果确定本次增资的价格为1.0019 元/注册资本。

图片来源:中核集团

截至评估基准日2024年10月31日,中核集团作价出资的知识产权评估值为299,953.53万元。本次增资完成后,中国聚变公司注册资本为人民币150.00亿元。

图片来源:中国核电关于参股中国聚变能源有限公司暨关联交易的公告

从股东们的出资情况看,中核集团是大股东,占股比例达到50.35%,昆仑资本占比20%,昆仑资本是中国石油集团旗下的能源投资公司。上海聚变占比11.81%,这家公司的主业是新兴能源技术研发;核电设备成套及工程技术研发等。中国核电占比6.65%,浙能电力占比5%,国绿基金和四川聚变分别占比3.19%和3%。

由此可见,中核集团作为控股股东,在新公司的未来发展中有充足的话语权。中国聚变公司也属于中核集团直属二级单位。

根据中核集团消息,中国聚变公司将作为推进我国聚变工程化、商业化的创新主体,该公司将重点布局总体设计、技术验证、数字化研发等业务,并建设技术研发平台和资本运作平台。

中国可控核聚变发展历程

从木柴、煤炭到油气,再到风电、光伏、水电、核电等清洁能源,人类利用能源的形式持续演进。凭借近乎无限的清洁能量潜力,“核聚变”已成为人类追寻能源利用的终极目标。

最初,核聚变主要展示在氢弹爆炸中。氢弹爆炸时释放出的巨大威力,让人们见识到了核聚变的恐怖能量。但氢弹爆炸这种核聚变是不可控的,能量瞬间释放,无法被人类高效利用。于是,科学家们开始思考如何让核聚变按照人类的意愿,稳定、持续地释放能量,为人类供能。

图片来源:AI

可控核聚变是让质量轻的原子核(如氢的同位素氘和氚)在极高温度和压力下发生聚变反应,释放出巨大能量。这一过程与太阳发光发热的机制一致,因此也被叫做“人造太阳”工程。

可控核聚变不同于一般核能利用,它的原料来自海水,自然资源极为丰富,而且在发生聚变反应过程中清洁无污染。能量密度高的优势。

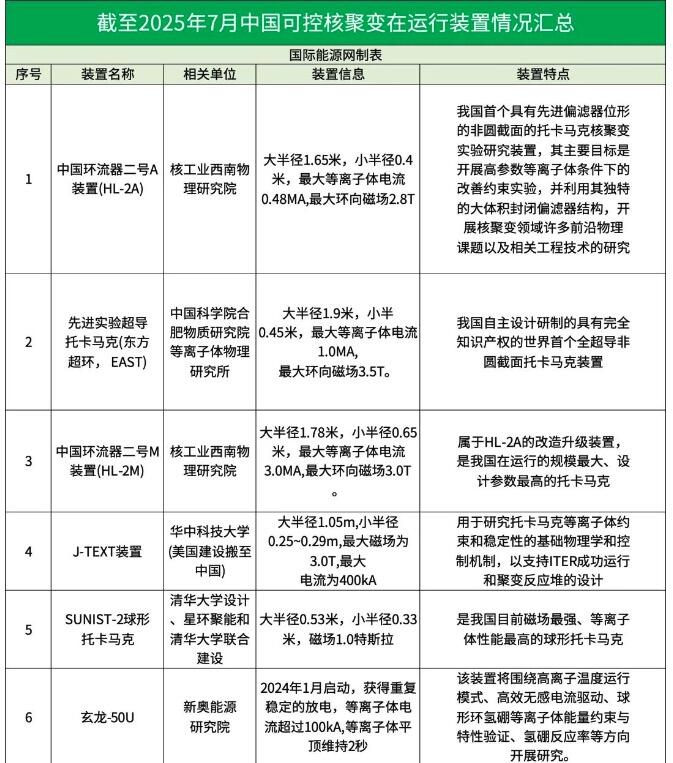

早在上个世纪50年代,我国钱三强等科学家就提议开展中国自己的可控核聚变研究。1958年,我国研制首台磁约束装置(Z箍缩)命名为“雷公”,开启实验探索;同期又建造了有一定规模的脉冲压缩磁镜装置“小龙”(又称“磁笼”)。

1961年,我国成立了黑龙江省技术物理研究所。次年该所建设了一台角向箍缩的实验研究装置(取名为角向一号),1964年又设计建造了角向二号装置。

1984年,中国环流器一号装置建成,是“四五”国家重大科学工程。

1994年,HL-1M在上一代环流器基础上建成,设备用于开展高密度和高功率辅助加热和电流驱动实验。

2002年建成HL-2A装置,此装置是我国第一个具有先进偏滤器位形的非圆截面的托卡马克核聚变实验研究装置;

2020年12月,我国建成并实现首次等离子体放电;

2022年10月,首次实现100万安培等离子体电流,标志着我国核聚变研发面向聚变点火迈进重要一步。

2024年6月,在国际上首次实现了一种先进磁场结构,对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。

2025年3月,中国首次实现离子温度1.17亿度,电子温度1.6亿度的“双亿度”重大突破,正式挺进燃烧实验。

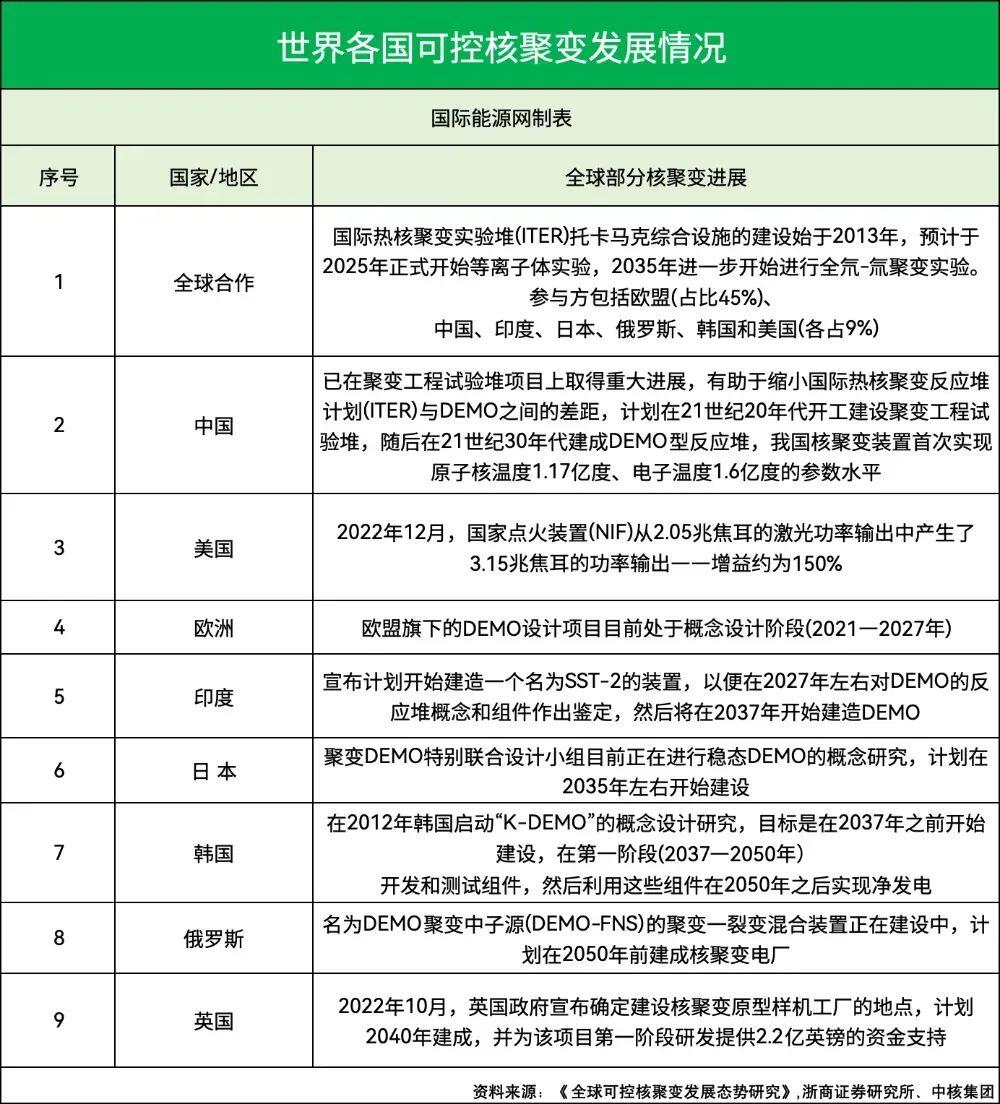

世界其他国家也在研究可控核聚变,中国作为2006年加入国际热核聚变实验堆(ITER)的成员,负责ITER托卡马克主机超导磁体系统、磁体馈线系统总装技术和多项关键部件的研制装配难题。中国在可控核聚变领域的技术研发速度相当迅速,对比其他国家的进展,已经走在前列。

可控核聚变领域的领军企业与新势力

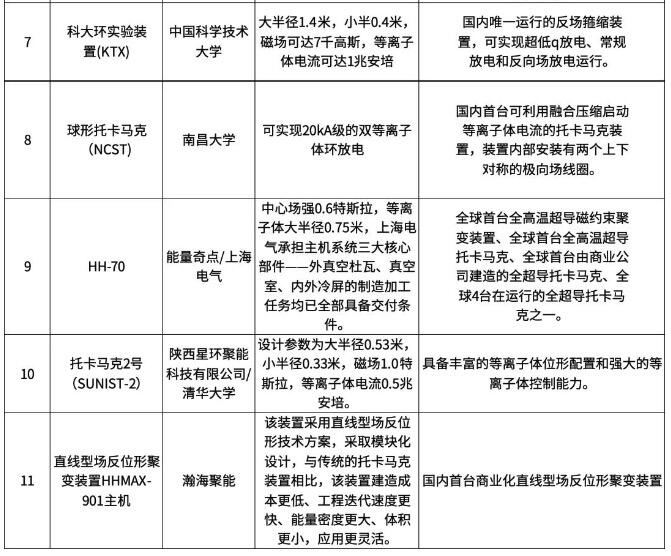

中国可控核聚变一直以来有国内各类企业和科研院所在为之付出努力。国际能源网发现,整个可控核聚变产业链上下游领域所涉及的具体产业细分环节很多,也涌现出一批国内知名企业。

在上游领域,提供超导磁体材料的企业有上海超导、联创超导、久立新材等企业;包层材料的企业有章源钨业、楚江新材;可制备氘的企业有上海众巍化学科技有限公司等,东方钽业生产的高纯铌材是核聚变的重要靶材;白银有色的金属加工材料可用于核聚变超导电缆。

中游设备制造领域,西部超导制备的Nb3Sn超导线被行业广泛采纳;安泰科技制备的低杂波天线钨串式限制器等已用于东方超环(EAST)EAST超导托卡马克核聚变实验装置中;东方精工生产的真空泵为核聚变装置的真空环境提供保障;国光电气射频器件厂商,为核聚变装置提供微波加热系统,满足核聚变反应的加热需求;此外,上海电气布局核聚变领域的高温超导电机,为核聚变能源利用提供新的动力方案。

中国核聚变产业链上中下游企业 来源:东北证券

工程建设上,中国核工业集团是国内可控核聚变工程建设的主要主体,其核聚变装置——“中国环流三号”不断取得重大科研进展。

不得不说,中国可控核聚变之所以能取得今天的成绩,与国内一众企业以及科研院所的努力是分不开的。

资料来源:网上公开资料不完全统计

此次成立中国聚变公司,集合各方优势资源,旨在为加速推进中国可控核聚变事业的发展。

预计2050年可控核聚变商业化

据中核集团核聚变领域首席专家所讲,预计核聚变应用将在2045年左右进入示范阶段,有望在2050年前后实现商业化发电。

当可控核聚变进入商用化阶段后会,降低电力成本支出,对于耗能大户当人工智能领域、钢铁行业、物流行业、新能源汽车行业等,迎来利好。

可控核聚变会大幅度可以减少中国原油对外依存度,对于我国能源安全将发挥重要作用。

可控核聚变这个曾经只存在于科学幻想中的 “终极能源”,正随着中国聚变能源有限公司的成立而加速照进现实。

150亿元注册资本的注入,集结了中核集团等多方力量的强强联合,不仅是对我国数十年可控核聚变研究成果的认可,更是向商业化应用发起的冲锋号。

中国,正以领跑者的姿态,在这场追逐 “人造太阳” 的国际化征程中,书写属于自己的辉煌未来。

国际能源网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际能源网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际能源网”的所有作品,版权均属于国际能源网,转载时请署名来源。

本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。

国际能源网 2025-12-05

国际能源网编译 2025-10-07

中核集团 2025-09-28

中核集团 2025-09-24

中核集团 2025-09-17

上海电气 2025-07-29

![]() 图片正在生成中...

图片正在生成中...